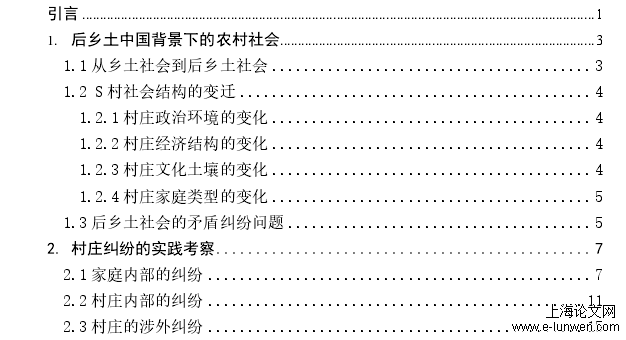

一、后乡土中国背景下的农村社会

(二) S 村社会结构的变迁

1. 村庄政治环境的变化

传统乡土社会基本上不存在政治。农民真正参与政治是在解放后,国家自上而下建立了各级政权,其中在乡村“打土豪、分田地”,设置生产大队、建立农民合作社。80 年代后,村民自治开始在 S 村实施,在 21 世纪以前,村民自治在S 村的治理中取得了巨大的成就,村民参与自治的热情都十分高涨,但是进入 21世纪后,越来越多的村民外出打工和经商,这些人长期定居在外,和村庄的利益关联逐渐淡化,因此对村庄事务并不关心,更不可能为了一次选举专门从外地回村,因此大多数村民甚至村干部都缺乏积极性,选举活动的参与度低,仅限于被选举人及其亲戚这个圈子内,在圈外则甚至激不起一朵浪花。基层选举的主要参与者是那些仍在村庄内居住的村民,这些被选举人或是因为在村中经营生意或者是因为年纪老迈无力外出打工,因此指望谋得村干部一职,多少从中为家庭获取一份额外收入。此外,过去的乡村两委干部中有会计这一岗位从事村集体中的经济核算工作,现在 S 村则只以每月 600 元的工资在村庄中聘请一位出纳,原本属于村会计从事的工作全部上收到乡镇一级,由乡镇政府会计专门负责相关的工作。

2. 村庄经济结构的变化

在八十年代以前,S 村的经济结构单一,主要经济来源是农业收入,改革开放后,S 村的经济结构发生巨变,农业在经济结构所占的比重很低。现在 S 村的集中农田已经全部承包给一家乡镇企业耕种,承包价格是每亩每年 800 元。只有个别农户仍然从事农业种植,这些农户基本特点是子女已经工作,家中有一定资产,而自己身体尚且健康的 50-60 岁的农民,主要种植作物是花生、大豆这类。另外,还有几户村民从事养殖业,专门饲养猪、羊、鸡、鸭这类,规模不大但年收入尚可。还有几户村民在村中开办私人经营,如乡村超市以及石雕、家具的加工等。除此以外,大部分农民的经济来源于打工收入。

法律社会学论文

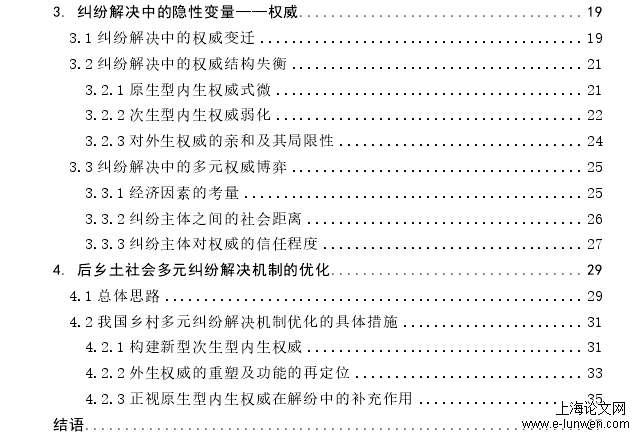

三、纠纷解决中的隐性变量——权威

(一) 纠纷解决中的权威变迁

各类权威在不同的历史时期轮番登场,在各个时期的纠纷解决中承担着主导作用,如 S 村的村民就能很明确的叙述在不同历史阶段,何种解纷主体能最有效的解决纠纷,相应的他们更愿意找这些人作为矛盾纠纷化解的中间人。在解放前,S 村最有本事的是宗族长辈,解放后到八九十年代之间,生产队长、村干部、党员、退伍军人这些是村庄中掌握资源并且有见识的人,到了八九十年代后尤其是进入 21 世纪后,政府和法院逐渐出现在纠纷解决之中,因此亦得到越来越多人的认可。这些叙述虽然粗糙,但是说明乡村社会中的权威变迁与国家政权在乡村的建设以及市场经济的发展有着莫大的联系。

在解放前,S 村是一个典型的传统乡土社会,他们借助宗族力量构建起一套以伦理为核心的治理秩序,一旦发生纠纷,则主要依靠大家都熟悉的乡村礼治规则来调解。这种治理秩序形态即费孝通所说的“礼治秩序”。维持礼治秩序的主要依据是道德、风俗、习惯等为乡村成员所共同认可和接受的非正式规则。S 村是一个典型的宗族村,整个村落只有一个姓氏,最早来这里定居的,是他们共同的祖先。在这种村庄中,父祖是统治的首脑,一切权力都集中在男系尊长手中,而且这种权力几乎是绝对的、最高的[10],子女完全不能拒绝父母的安排,即费孝通老先生所说的“长老统治”[11],这些长老在村庄中拥有绝对的权威。而在传统乡土社会中,村庄中的纠纷基本就是家庭成员和邻里之间的生活矛盾纠纷。因此,当人们面对村庄中的纠纷时,大多是依靠原生型内生权威定纷止争。

..............................

四、后乡土社会多元纠纷解决机制的优化

(一)总体思路

当下我国乡村正处于急速的社会结构变迁之中,已经不是完全意义上的传统乡土社会而是具有现代性特征的后乡土社会。所以依靠单一的权威主体解决纠纷是无法做到纠纷的有效解决。因此,笔者认为在完善多元纠纷解决体系时必须充分考虑多元权威各自的优势,对其进行正确的定位,只有坚持多元权威不同功能上的互补,才能实现解决乡村社会纠纷的最有效化,从而实现乡村社会的有效治理。针对现行多种权威在纠纷解决方面存在的问题,笔者提出的总体优化建议如下:在优化多元纠纷解决体系时要坚持以次生型内生权威为中心,以外生权威为制度保障,同时正视原生型内生权威的作用。

笔者认为优化多元纠纷解决体系时应当围绕次生型内生权威来进行,理由如下:首先,这与我国自古以来乡村社会的自治传统相契合。在传统中国,国家与社会的二元结构使得古代中国的基层社会即使在中央集权专制政体之下依然存在一个相对弹性的空间,乡绅在中国传统乡村社会公共权力结构中扮演实际上主导者的角色,由此形成一种以中央集权制度为基础的类似“自治”的乡绅治理模式,乡绅治理既使得乡村社会避免皇权的过多干扰,处于一定的稳定状态,又使国家对乡村社会实现了间接控制[26]。在现代化的今天,乡绅逐渐失去其存在的文化土壤,但作为“外壳”的乡村不会因现代化而消失,乡村自治是基层社会治理必然的选择,这是由中国乡村社会长期的历史积淀和独特的社会结构所决定[27]。其次,乡村两委干部通过村民选举产生,因此几乎都是乡村自身的成员,源于村庄内部的次生型内生权威和乡村自身的利益紧紧缠绕在一起;另外,次生型内生权威的合法性却主要依靠外来国家力量的支撑和保障,因此,不可避免地,他们不会仅仅认同政党国家,也会认同自己的村庄[28]。如果仅依靠外生权威会产生极高的成本,而且未必能获取高效率。而以次生型内生权威为核心既能实现国家权力对基层社会的总体把控,防止乡村社会偏离航向发展;又能很好的调动乡村社会的内生资源,降低纠纷解决的成本,提高纠纷解决的效率,符合当前提倡的“将矛盾解决在基层”政策,有助于实现乡村社会的和谐稳定,维持良好的秩序。最后,相比于原生型内生权威,其仍有重塑的权力基础与可操作性。次生型内生权威虽然因为主体缺位和治理资源上的匮乏出现逐渐式微的问题,但是在乡村社会,仍然由村干部负责贯彻和执行上级政府各种关于新农村建设的国家政策和方针,所谓“上面千条线,下面一根针”说的就是如此。因此从村民的角度而言,村干部仍然是村庄中掌握一定资源并且有面子的人,再加上农业税时代村干部的做派和履职手段,村干部在乡村社会仍是属于享有一定地位之人,就如笔者在 S 村调研期间,其中一名在任村干部说当时参与选举也是为了增加儿子在相亲市场的实力一样,可见次生型内生权威虽然逐渐走向式微但在农村社会的仍具有一定的影响力。

.............................

(一) 我国乡村多元纠纷解决机制优化的具体措施

1.构建新型次生型内生权威

如前所述,次生型内生权威的两个关键要素分别是主体和治权,主体是解决解纷的个人或组织,治权是指对乡村权力与治理资源关系的一种概括,是指乡村组织凝聚、配置治理资源从而进行乡村治理的权力,申端锋借鉴吉登斯关于资源的分类,将治理资源分为物质性资源和权威性资源[30]。随着农村公共治理资源的逐渐丧失,乡村中的次生型内生权威日渐式微,最终导致其难以成为有效的纠纷解决权威。为此,完善纠纷解决的主体与治权对优化以次生型内生权威为核心的多元纠纷解决体系有着重要的意义。从后乡土社会的实际情况来看,当前首先需要赋予次生型内生权威应有的主体地位和必要的治理资源。

首先,从赋予应有的主体地位方面而言,学术界对此做了大量的研究和改革设想,实践中部分地区也对此进行积极的探索和有益的实践。这些研究和实践探索都离不开完善村级组织或输入新的乡村自治组织由此扩大纠纷解决主体的队伍或实现乡村纠纷解决主体的再造。如四川省成都市通过建立“村民议事会”充分调动村庄内部的非体制性精英和群众参与到基层治理中31。湖北省秭归县以村落理事会为组织载体, 以“两长八员”为骨干力量,再加上“五老群体”的参与,扩大了村庄治理的主体,成功激活了村民自治的治理机制32。笔者认为,次生型内生权威发展上的主体欠缺直接制约了一个有效多元纠纷解决体系的形成,其深层次原因在于市场经济的迅速发展,城市的虹吸效应抽空了乡村的人气,农民用脚投票出走村庄,又因为城市日益完善的基础设施、优质资源和产业,农民在城市中获得更多的发展机会,他们因此不再把心思放在自己出生成长的乡村中,因此乡村已经不再是一个能够实现人们田园之乐的地方,而是村民们食之无味弃之可惜的鸡肋。因此笔者认为,想要再造次生型内生权威的主体,必须首先实现村庄共同体的重建。

法律社会学论文

结语

本文的目的是透过乡村社会纠纷及其解决这个窗口,理解中国现代乡村社会的结构与变迁,探讨在乡村振兴背景下新时代中国的乡村治理这一问题。在上文中,笔者通以闽东 S 村的纠纷及其解决作为切入点,全面论述新时代乡村社会的结构变迁及变迁过程中乡村纠纷及其解决方面的出现的变化及问题,并且提出完善乡村社会纠纷的多元解决机制的措施。在本文的最后,笔者希望回到原点,探讨在中国乡村社会结构已经变迁的情形下,如何实现乡村社会有效治理的问题。

乡村治理是一个随着社会经济的发展而不断提升的过程。我国改革从农村开始,四十多年来农村发生了重大变化,从一个传统乡土社会转变为后乡土社会,乡村治理也正在由单要素向多要素相结合的高级形式转变[47]。在这样的背景下,乡村治理必须逐步向现代化转变,现代治理的核心特质在于治理主体的多元化[48]。发源于浙江桐庐的“三治融合”构建治理有效的现代乡村社会治理体制的有益实践和探索,结合浙江桐庐经验,党的十九大提出:“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。”因此,我们需要将自治、法治、德治三种治理方式融合起来,使三者的力量得以在良性互动中实现乡村社会的有效治理。那么这三者应该以怎样的模式融合起来呢?笔者认为要实现三治融合,创建有效的乡村治理体系,应当坚持以自治为核心,法治为支撑保障,德治为补充的三治融合模式。首先,以自治为核心是因为在乡村振兴战略背景下呼唤自发秩序的回归,在强调治理主体多元性的同时也着重于治理基础的自治性[49],通过调动基层和群众的积极性与创造力,自治强化人的主体性从而实现自我服务、自我管理能有效节约治理成本;其次,以法治为支撑保障是因为法治是国家意志的体现,作为一种硬治理可以借助国家强制力保障乡村社会的和谐稳定,法律同时包含人们对契约和规则的信任与尊重,另外以保障权利和约束权力为核心内涵的法治既可以充分保障村民的自治权利又能避免国家权力机关对村民自治的侵蚀;最后,以德治为补充是因为道德所能调整的社会关系更加宽泛,如果说自治和法治是硬治理,那么道德就是一种软治理,在自治和法治无力触及的范围,可以通过发挥传统道德文化的作用以取得良好的治理效果。

参考文献(略)