汉语文学论文哪里有?本文的创新之处在于以当代的新疆锡伯族汉语文学为蓝本,致力于对全球化语境当中的小民族文学进行考察,探讨时代语境之下民族文学所面临的境遇以及突围可能性。以多元同构的格局之下的当代新疆锡伯族汉语文学为切入点,揭示多元格局中的少数民族文学与时代的契合,从中得出的认识可以推而广之地为关照其他面临相同命运的小民族提供一个视角。当代新疆锡伯族文学同时又是中国当代文学整体格局中不可或缺的一部分。

第一章 全球化语境下的民族文学

第二节 全球化语境下的民族文学

一、民族文学世界性和民族性的统一

正如新疆锡伯族作家郭晓亮所言: “虽然我是一个少数民族诗人,但是……可以在一种更大的文化背景、语境下写作……不要因此自我封闭起来,因为可能各个民族的存在,是一个不断融合的过程。”

歌德最早提出“世界文学”这一概念,他说:“民族文学已经不算很大的事了,因为世界文学的时代已经到来,每个人需要做的就是促使他早日到来。”3马克思和恩格斯也曾在著作中提及。但实际上,随着时代的发展,全球化语境下的世界文学,已经超出了他们原本所要表达的含义,形成了极富当下意识的新的概念。

全球化的深入,打破了传统意义上的地域和文化的疆界,文学的传统也随之发生了巨大的变化,这为世界文学注入了崭新的内容,最突出地表现在随之而来的话语权本质性变更之上。

西方主导的话语权在全球化语境下变更为西方和非西方共同进行全球性的交流、沟通,并在此基础上各自发出自己的声音。全球化语境下的世界文学并没有绝对的话语霸权,在这里,话语的表达是多元的,不同地区、民族、社会都可以作为其中的一个声部参与到话语权的重建中。

泰戈尔说过:“保持心灵灯火永远都不熄灭,是每一民族应该担负的职责。任何一盏民族的灯被熄灭,都意味着它在世界庆典里原本应有位置被剥夺了。” 当今世界,文化的挑战已被视为全球化的最大挑战。不同文化之间的碰撞、融汇、吸收,能够让双方同时受益。而不管是一味地强调“世界”,还是单纯地强调“民族”,都不是保持文化长久生命力的最好方式。

第二章 当代新疆锡伯族汉语文学中的民族认同

第一节 历史书写与民族认同

当代新疆锡伯族文学对民族的认同,首先体现在对本民族历史的认同之上。新疆锡伯族的民族命运本身是坎坷多变的,历经沧桑之后到了现代这种民族历史认同在全球化语境下具有某种歧义,表现在作家们既从传统意义上的对民族历史进行赞颂,同时又在时代语境下对民族历史进行重新审视。

一、历史认知背后的民族固守

几百年前,1764 年(清乾隆二十九年),清政府因新疆边境兵员紧张,调驻沈阳(盛京)的数千名锡伯族官兵及家属远赴新疆戍边。从此,锡伯族形成了东(北)西(北)两地分居的格局。将一个民族的根从一个地方被拔起来,移植到另一个完全不同的地方去,不论是当时还是现在,对于锡伯族来说,这都是有着巨大影响的事件。

当时那群锡伯族人对于背井离乡、西迁屯边有着怎样的切身感受,是无意识的随波逐流还是深切的意识到了离根的悲怆,是单纯的因为一道旨意还是真的抱有为国牺牲的信念,如今的我们难以确切知晓。但是无论如何,民族西迁所带来的影响经历了数百的风雨之后,锡伯族人对这一民族壮举的感情是极为深厚的。有一种相当朴素的解释,当一个人离开他的家乡之后,往往是他最思念家乡的时候。特别是这种背井离乡被包容在为了国家和时代做出的巨大牺牲这样宏大的背景之下,它就有了更加特别的意义。

这理所当然地影响到当代新疆锡伯族作家的文学创作。一代代人口耳相传的民族历史、先辈故事往往成为很多锡伯族作家走上创作之路后的最初的创作题材。在很多当代新疆锡伯族作家那里,都是以一种民族主人翁的身份形式对民族的历史进行发掘。这其中最宏大的母题正是来自于对锡伯族曾经西迁历史的再度演绎。

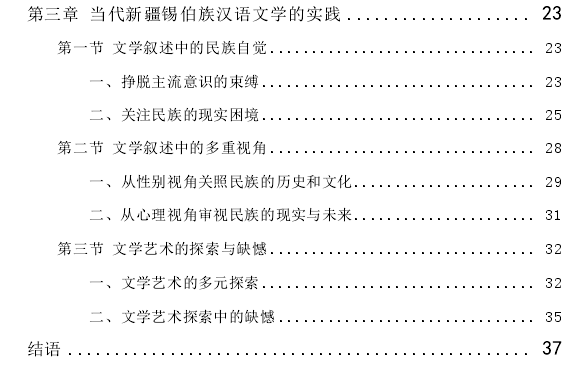

第三章 当代新疆锡伯族汉语文学的实践

第一节 文学叙述中的民族自觉

一、挣脱主流意识的束缚

在现代化进程中受到汉族主流文化的影响,少数民族本身具有的独特文化被整合和统一,这导致的结果是民族融合和同化日趋深入,而其自身价值的独特性被相对忽视了。

锡伯族本就是很鲜明的例子。相对于其他民族来说,将锡伯族东(北)西(北)异地分居的情形对照,更能够生动地说明问题。留在东北的那一支锡伯族,在历史的演进之中已经慢慢丢弃了本民族的语言,“随着……‘习汉语汉文’、‘习俗所移’以及大批汉民北移的环境……锡伯族开始完全放弃了满语和满文,而一律使用汉语汉文……如今东北的锡伯族,汉语已成为日常用语。”1这是一个相当普遍的现象,少数民族不再穿民族服饰,民族传承的古老歌谣诗篇被渐渐遗忘,更为严重的是少数民族文化心理也随之改变,他们习惯了主流文化的定位,主动地朝主流文化靠拢。就锡伯族而言,除了民族内部所用语言变化之外,锡伯族的服饰也和汉族日渐趋同,如今锡伯族不论谁男、女、老、少,其衣着服饰都显示出大众化的特征。男人喜欢穿西服,系领带,和汉族男子的衣着几乎没有区别。而女子也更注意衣着的款式、面料,不再如过去一般追求着装的民族色彩。锡伯族传统婚礼上新娘需要佩戴有三五个荷包组成的,装饰有玛瑙、水晶、玉石的佩戴物,其上以精湛的手艺纹绣的各类颜色鲜丽,栩栩如生的花卉植物、鸟兽虫鱼原本体现的是民族婚俗的文化意蕴,也寄托了传统锡伯族女子对生活的向往和憧憬。而这在如今已被婚纱照取代,新娘的服饰不再具有民族传统的意义,已经趋同于主流的、大众的文化。

第二节 文学叙述中的多重视角

当代新疆锡伯族的很多作家都自觉以自身的创作实绩反映纷繁的社会现实和民族现实,努力挖掘着锡伯族民族文化和民族精神的深层内涵。但总体而言,大部分作家创作的视角相对单一,仅停留在热情歌颂赞颂民族文化的“真、善、美”。比如高青松和佟加·庆夫二人合作写就的《尤脊地》,赵春生的《老房子》《我的小镇》《城墙》,以及关荣的小说《别了,噬人的梦》等作品,都是艰难地固守着民族文化,从正面的视角去写民族的过往和现实。这在作品《雅尔哈》、《猎渔哀歌》、《一代骑王》,《锡伯族风俗小说系列》等作品中都有相当明显的体现。

全球化的语境带来的是民族日益趋同的不可逆的趋势,少数民族文学如果仅停留在对民族的歌唱之上,显然是不够的。虽然在顺应时代趋势的同时又要保持本民族文化的独立性显得十分困难,但一些新疆锡伯族作家在“集体无意识”中展现锡伯族的文化的同时,也努力做着求新求变的探索。与传统的锡伯族作家创作相比,这一部分作家的创作多代表的是时代语境下的应该有的立场。

所谓视角,指的是“叙述者或人物与叙事文中的事件相对应的位置或状态,或者说,叙述者或人物从什么角度观察故事”。“视角”并非只是视觉含义,它应该是从感知、感受和体味去“看”所要表达的内容的更深层次的意义。

“文学从不同的视角出发进行叙述,所叙述出来的就是不同的事实‘真相’,由此可见视角选择的重要性。好的视角的选择处理,应该是作者有意为之的行为,因为从一种视角就可以看见一个世界,不同的视角所看到的世界也会大不一样。”

一部文学作品在创作之时对叙述视角的选择,是由作家本人决定的。而这选择中包含着作者希望能够让读者感知的作品内容的内涵,希望读者在阅读作品时能够更好地把握作品中所传达的意义和价值。同时,作家对写作视角的确定,也代表着作家本人所受到的外在影响。全球化语境下,新疆锡伯族作家的视阈有了更深层次的拓展,对于民族的关照也有了比以往更多的视角。视角的选择与作家对民族的理解息息相关,视角可以成为传达民族文化、民族情感以及民族性的载体,它更多的是一种全球化语境下的文化的眼光。文学作品采用某一种视角,某种意义上说,所呈现的就是民族某个侧面的缩影。

结语

日益频繁的文化沟通与交流,是全球化的必然结果。当代新疆锡伯族汉语文学,如其他所有的小民族文学一样,在时代的语境中同时承受着来自传统文化和来自多元共生的世界文化的吸引。

首先要强调的一点是,从文化维度而言,世界性范围内的文化趋同,不代表我们能够忽略文化本身的多样性。甚至,当某种文化与异质文化遭遇时,它们的碰撞、交流、融汇可能会催生出新的文化形式。因为不同文化彼此流动速度不同,它往往会以一种“混杂”“融合”的方式交汇在一起,产生全球文化差异的新形式。全球化语境下谈文化,就是谈文化的全球流动,不同文化相互碰撞之后相互取长补短使自身更趋完善。

虽然全球化在多个维度上日渐深入,越来越广泛地影响着人们的思维模式和生存模式,但是我们仍旧处于强调民族属性的年代。作为民族中的个体,少数民族作家不会也不可能脱离民族身份。全球化语境不可能也不会排斥民族性,相反民族性恰恰是民族文学存在的先决条件。因此,他们能够做的正是在扎根民族的同时,通过文学创作进行文化上的突围。只有在充分认识自身民族文化内涵和特质的前提下,民族文学才具备真正的生命力。同时,全球化语境又超越了单质文化的规约,带来的世界层面的文化融汇和生成。每一个民族都不可能摆脱这种语境,无法割裂和其他民族文学文化交流而单独存在。想方设法地从民族文学的本身提炼出具有世界意义的共同性特征,创造为全人类共同理解和接受的东西,是小民族文学立足世界文学的努力方向。

无论当代新疆锡伯族汉语文学创作是否真的取得了应有的实绩,我们都不能否认它为确立自身价值所做的努力。无论这种努力是否让它真正具备了立足多元文化格局的可能,我们也都不能否认其价值。从研究的角度而言,全球化语境下,关注某一个民族的文化生态和文学状况的经验,能够为我们提供关照其他民族的视角。当代新疆锡伯族文学在拓展视阈,冲出传统,契合时代脉搏过程中的无论是成功还是失败,无论是通畅无阻还是四处碰壁,都能够给我们以相应的启迪,因此它具备纳入研究的范围的可能。

参考文献(略)